体験談 / 一病息災 Vol.134(2025年10月号)

腎臓病と共にイキイキと暮らす方々に、腎臓サポート協会理事長 雁瀬美佐がインタビュー

(職業や治療法は、取材当時のものです *敬称略)

(職業や治療法は、取材当時のものです *敬称略)

- PD

前田 貴彦 さん(まえだ たかひこ)

父と弟の透析

~ともに生きる家族の見る風景~

幼い頃から入退院を繰り返していた弟さんと過ごす中で、小児看護の道を志した前田貴彦さん。一旦完治した弟さんと穏やかな生活を送っていましたが、父親と弟さんが相次いで腎不全となり腹膜透析を開始。腎臓病との長い道のりを優しく温かく丁寧に見守るご家族にお話を伺いました。

聞き手:雁瀬 美佐(腎臓サポート協会)

| 年齢(西暦) | 弟の病歴・治療歴 |

|---|---|

| 1976年生まれ | |

| 2歳(1978年) | 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)で入退院を繰り返す |

| 17歳(1993年) | 症状が安定し、完治と診断される |

| 33歳(2009年) | aHUSが再発 |

| 39歳(2015年) | 6年間の保存期を経て、腹膜透析を開始 |

| 49歳(2025年) | 現在、腹膜透析(CAPD)10年、1日4回 |

| 年齢(西暦) | 父の病歴・治療歴 |

|---|---|

| 1941年生まれ | |

| 69歳(2010年) | 健康診断で腎機能低下を指摘され、薬物療法・食事療法開始 |

| 71歳(2012年) | 腹膜透析開始 |

| 76歳(2017年) | 逝去 |

腎臓を患う家族と共に

| 雁瀬 | ご家族が腎臓病と診断された経緯を教えてください。 |

| 前田 | 弟は2歳の頃から腎機能にも影響を及ぼす非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)で、17歳頃まで何度も入退院を繰り返していました。両親が弟につきっきりだったので、幼い頃の私は寂しさや不安を抱えることもありましたが、状況が理解できるようになってからは「なぜ弟だけがこんな大変な目に遭わなければならないのか」と、いつも思っていました。弟は、成長とともに症状が落ち着き、完治と診断され、その後、病気のことはすっかり忘れていました。フルタイムで元気に働いていましたが、33歳の時に顔のむくみや嘔気が現れ、受診したところ、子どもの頃のaHUSの再発と診断され、徐々に腎機能も悪くなっていきました。 同じ頃、60代の父も、健康診断でたんぱく尿とクレアチニンの上昇を指摘され、大学病院で慢性腎不全と診断されました。食事療法や薬物療法で保存期を過ごしましたが、次第に倦怠感が強まり、診断から2年後に腹膜透析を開始しました。その5年後心疾患などを併発し、亡くなりました。家族に見守られながらの穏やかな最期でした。 |

| 雁瀬 | ご家族おふたりが保存期や透析をする時期を過ごされていますね。 |

| 前田 | 3年間でしたが、母は父のサポートを、私は弟のサポートを中心に、お互いに分担と協力をし合いながらふたりの透析に対応しました。保存期は、特に食事管理が重要でした。私は、小学生の頃から料理に興味があり、抵抗がなかったのが幸いでした。父と弟で成分の制限内容や味の好みが異なるため、私が食品の成分表を細かくチェックし、それぞれの好に合わせて別々の食事を作りました。私の食事は母が作ってくれて、家族みんなで食卓を囲む生活ができていました。当時は各食品の成分表示が不十分で、メーカーに電話で直接問い合わせることも多かったですね。塩分がカットされていてもカリウムが増えているものもあり、特に加工食品やお菓子に含まれるカリウム量は細かくチェックしていました。さまざまな制限がある中でも「食事が楽しみ」と言ってもらえるように、見た目や味にもこだわりました。 |

| 雁瀬 | 透析の選択に迷いはありませんでしたか。 |

| 前田 | 家族に透析が必要と言われた当初は血液透析しか知らず、「透析=病院に通い続ける」というイメージでした。でも調べていくうちに、在宅で行える腹膜透析(PD)の存在を知り、生活スタイルに合わせやすい点に惹かれました。先に透析を始めた父が「家族に迷惑を掛けるけど、家でできるなら腹膜透析の方がいい」と、腹膜透析を選択しました。夜間に行えるAPD(自動腹膜透析)は、本人にも家族にも負担が少なく、導入を前向きに考えられる材料になりましたが、昼間に見守れるCAPD(連続携行式腹膜透析)にしました。弟もその3年後に透析が必要になりましたが、父の姿を見ていたことで、腹膜透析への抵抗感は少なかったようです。 |

「家族の新しい出発」

| 雁瀬 | 腹膜透析を見守るご家族としてのお気持ちはいかがだったでしょう。 |

| 前田 | 父の時も弟の時も透析開始は、退院と併せて「家族の新しい出発」と捉え、お赤飯を炊いて家族でお祝いしました。それは同時に、頑張っている父と弟を最大限支えていこうと、僕が決心した日でもあります。母もきっと同じ気持ちだったと思います。日頃透析を見守る時には、看護師として冷静であろうと思うのですが、家族のことになるとやはり感情が先に立ってしまう時もあります。今でも透析は毎回緊張します。うまく排液が出るだろうか、異常はないか、常に神経を張り巡らしています。無事に終わればほっとし、そのたびに「ありがとうございます」と感謝の気持ちでいっぱいになります。今は、1日でも長くPDを続けられればと思っています。 |

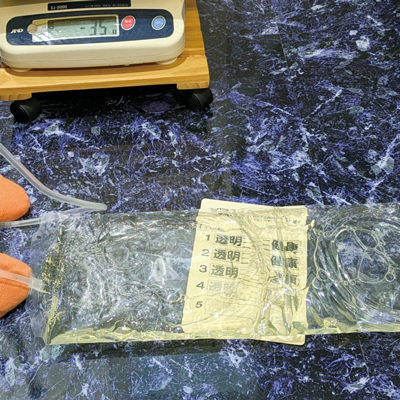

透析と排液の様子を見守り。

排液に濁りがないかチェック。

カテーテルがお腹に収まりやすい袋は

お母様の手作り。

| 雁瀬 | ご家族の気分転換や楽しみにしていることはなんですか。 |

| 前田 | 弟は電車に乗ることや旅行が好きなので、家族一緒に楽しんでいます。旅行前は、透析液を宿泊先に配送してもらう手配や、移動中の透析場所の確保、バッグの保温対応など、細やかな準備が必要です。計画通りに移動できなかったり、宿泊先によっては、透析をする場所に苦労することがあるので、社会全体の理解と協力がもっとあればと思う時もありますが、「できる範囲で楽しむ」ことをモットーにしています。言葉のかけ方一つにも気を付けていて「できないことを責めない」「無理を求めない」姿勢を大事にしています。今では、弟も家事を手伝ってくれたり、酒のつまみを作ってくれるようになりました。 |

患者を支える家族のケアの大切さ

| 雁瀬 | 看護師としての知識と経験は、ご家族の支援に大きく役立っているのではないですか。 |

| 前田 | 幼少期の経験から看護師を志し、小児医療に関心をもって資格を取りました。透析に関しては実務経験がなかったので、父の腹膜透析導入を機に本格的に学び始めました。学会やセミナーに参加し、現場で使える知識を家族のケアに取り入れています。知識がある分、異常に気づきやすいのは利点ですが、逆に過剰に心配してしまうこともあります。臨床の場で透析患者を直接看たことがないので、家族を支える視点の大切さを実感したのは、自分がその立場になってからです。今なら、家族がどれほど緊張感や不安を抱えながら日々を過ごしているか、身をもって理解できます。だからこそ、医療者には「患者だけでなく家族にも目を向けてほしい」と強く思います。 |

| 雁瀬 | ご家族への支援で、必要なこと大切なことを教えてください。 |

| 前田 | 「これはだめ」と制限ばかりが強調されるのではなく「こうすればできる」という前向きな情報が必要だと思います。医療者には、患者のみならず家族にも積極的に声がけをしていただけると、家族の気持ちが楽になる気がします。特に腹膜透析は、在宅という特性上、孤立化しやすい一面もあるので、経験者同士のつながりが支えになります。 父が腹膜透析を導入した当時は通院先の病院にPD患者が少なかったため医療者の経験も少なく、情報が不十分でした。漠然とした不安を抱えながらも、当時はなにがわからないかさえわからず「些細なことでも経験者の話を聞く機会があれば…」と、切望していました。単なる情報提供だけではなく、患者が求める情報・選択した情報を実際に実行できるところまでサポートしてほしいですね。 また、支える家族も人間です。つらいと感じるのは当然で、時にはそれを口に出してもいいと思います。笑顔になれない日もあって当然。ただ、一番つらいのは患者本人なので、それを本人にぶつけるのはいけません。無理をせず、困ったことは医療者に相談し、心の余白を保つことが、支え続けるための鍵になると感じています。家族だけで抱え込まず、医療者や支援団体を積極的に頼ってほしいです。何よりも、支える家族が元気でいること、それが患者自身が透析を長く続ける最大の支えになるのではないでしょうか。 |

インタビューを終えて

インタビューには弟さんも同席してくださいました。「もし、この家族じゃなかったら、兄がいなかったら、今の自分はいません。感謝しかありません」。「つらい時もあるはずだけど、弱音や愚痴を吐かずに毎日透析を続け、生きてくれている弟に、僕こそ感謝の気持ちでいっぱいです」。おふたりの温かな会話に涙が滲みました。

雁瀬美佐